A razón de la última entrada que han publicado otros administradores de la página de la Federación, abro esta otra entrada que arroja una visión distinta a la del autor del artículo “Drogas: otra forma de control social”, que mis compañeros han reproducido.

A razón de la última entrada que han publicado otros administradores de la página de la Federación, abro esta otra entrada que arroja una visión distinta a la del autor del artículo “Drogas: otra forma de control social”, que mis compañeros han reproducido.

(Sirva esto de ejemplo, de cómo en la FAGC no tenemos una línea editorial dogmatica y monolítica, y como, en nuestra calidad de anarquistas, nos gusta disentir y conservar cada uno nuestros propios prismas.

Por eso considero tanvalioso que se hablan este tipo de debates –y felicito por ello a mis compañeros– donde puede contrastarse el crisol de sensibilidades que componen el cuerpo vivo del Anarquismo).

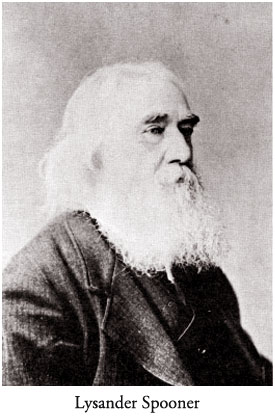

En esta entrada, ofrezco unos extractos de una obrita de Lysander Spooner (famoso jurista y libertario del siglo XIX) escrito en 1875 (cuando algunos abolicionistas antiesclavistas cambiaron de objetivos y empezaron a bregar por la Ley Seca) y recojo además algunos argumentos ya expuestos con anterioridad, por el que esto suscribe, a razón de un infortunado libro que pecaba de lo mismo que ahora detecto en el citado artículo: un moralismo atalayezco rayano en el clasismo.

Sin embargo, antes de pasar a explicarme, mejor argumento mi crítica, texto incluido.

Los Vicios no son Crímenes

Una Reivindicación de la Libertad Moral

(Fragmentos escogidos [como puede observarse la traducción es bastante mediocre, pero vayamos al fondo y no a la forma])

“[…] La cuestión de la virtud o el vicio, por tanto, en todos esos casos es una cuestión de cantidad y grado y no del carácter intrínseco de cualquier acto aislado por sí mismo. A este hecho se añade la dificultad, por no decir la imposibilidad, de que alguien (excepto cada individuo por sí mismo) trace la línea adecuada o algo que se le parezca; es decir, indicar dónde termina la virtud y empieza el vicio. Y ésta es otra razón por la que toda la cuestión de la virtud y el vicio debería dejarse a cada persona para que la resuelva por sí misma.

[…] En realidad, los estudios de profundos filósofos se han dedicado (si no totalmente en vano, sin duda con escasos resultados) a esforzarse en trazar los límites entre las virtudes y los vicios.

Si, por tanto, resulta tan difícil, casi imposible en la mayoría de los casos, determinar qué es vicio y qué no, o en concreto si es tan difícil, en casi todos los casos, determinar dónde termina la virtud y empieza el vicio, y si estas cuestiones, que nadie puede real y verdaderamente determinar para nadie salvo para sí mismo, no se dejan libres y abiertas para que todos las experimenten, cada persona se ve privada del principal de todos sus derechos como ser humano, es decir: su derecho a inquirir, investigar, razonar, intentar experimentos, juzgar y establecer por sí mismo qué es, para él, virtud y qué es, para él, vicio; en otras palabras, qué es lo que, en general, le produce satisfacción y qué es lo que, en general, le produce insatisfacción. Si este importante derecho no se deja libre y abierto para todos, entonces se deniega el derecho de cada hombre, como ser humano racional, a la “libertad y la búsqueda de la felicidad”.

[…] Ninguno de nosotros es completamente parecido, física, mental o emocionalmente o, en consecuencia, en nuestros requisitos físicos, mentales o emocionales para obtener satisfacción y evitar la insatisfacción. Por tanto, nadie puede aprender de otro esta lección indispensable de la satisfacción y la insatisfacción, de la virtud y el vicio. Cada uno debe aprender por sí mismo. Para aprender, debe tener libertad para experimentar lo que considere pertinente para formarse un juicio. Algunos de estos experimentos tienen éxito y, como lo tienen, se les denomina virtudes; otros fracasan y, precisamente por fracasar, se les denomina vicios. Se obtiene tanta sabiduría de los fracasos como de los éxitos, de los llamados vicios como de las llamadas virtudes. Ambos son necesarios para la adquisición de ese conocimiento (de nuestra propia naturaleza y del mundo que nos rodea y de nuestras adaptaciones o inadaptaciones a cada uno), que nos mostrará cómo se adquiere felicidad y se evita el dolor. Y, salvo que se permita intentar satisfactoriamente esta experimentación, se nos restringiría la adquisición de conocimiento y consecuentemente buscar el gran propósito y tarea de nuestra vida.

Un hombre no está obligado a aceptar la palabra de otro, o someterse a la autoridad de alguien en un asunto tan vital para él y sobre el que nadie más tiene, o puede tener, un interés como el que él mismo tiene. No puede, aunque quisiera, confiar con seguridad en las opiniones de otros hombres, porque encontrará que las opiniones de otros hombres no son coincidentes. Ciertas acciones, o secuencias de acciones, han sido realizadas por muchos millones de hombres, a través de sucesivas generaciones, y han sido por ellos consideradas, en general, como conducentes a la satisfacción, y por tanto virtuosas. Otros hombres, en otras épocas o países, o bajo otras condiciones, han considerado, como consecuencia de su experiencia y observación, que esas acciones tienden, en general, a la insatisfacción, y son por tanto viciosas. La cuestión de la virtud y el vicio, como ya se ha indicado en la sección previa, también se ha considerado, para la mayoría de los pensadores, como una cuestión de grado, esto es, de hasta qué nivel deben realizarse ciertas acciones, y no del carácter intrínseco de un acto aislado por sí mismo. Las cuestiones acerca de la virtud y el vicio por tanto han sido tan variadas y, de hecho, tan infinitas, como las variedades de mentes, cuerpos y condiciones de los diferentes individuos que habitan el mundo. Y la experiencia de siglos ha dejado sin resolver un número infinito de estas cuestiones. De hecho, difícilmente puede decirse que se haya resuelto alguna.

En medio de esta inacabable variedad de opiniones, ¿qué hombre o grupo de hombres tiene derecho a decir, respecto de cualquier acción o series de acciones “Hemos intentado este experimento y determinado todas las cuestiones relacionadas con él. Lo hemos determinado no sólo para nosotros, sino para todos los demás. Y respecto de todos los que son más débiles que nosotros, les obligaremos a actuar de acuerdo con nuestras conclusiones. No puede haber más experimentos posibles sobre ello por parte de nadie y por tanto, no puede haber más conocimientos por parte de nadie”?

¿Quiénes son los hombres que tienen derecho a decir esto? Sin duda, ninguno. Los hombres que de verdad lo han dicho o bien son descarados impostores y tiranos, que detendrían el progreso del conocimiento y usurparían un control absoluto sobre las mentes y cuerpos de sus semejantes, a los que debemos resistirnos instantáneamente y hasta el final; o bien son demasiado ignorantes de su propia debilidad y de sus relaciones reales con otros hombres como para merecer otra consideración que la simple piedad o el desdén.

Sabemos sin embargo que hay hombres así en el mundo. Algunos intentan ejercitar su poder sólo en una esfera pequeña, por ejemplo, sobre sus hijos, vecinos, conciudadanos y compatriotas. Otros intentan ejercitarlo a un nivel mayor. Por ejemplo, un anciano en Roma, ayudado por unos pocos subordinados, intenta decidir acerca de todas las cuestiones de la virtud y el vicio, es decir, de la verdad y la mentira, especialmente en asuntos de religión. Afirma conocer y enseñar qué ideas y prácticas religiosas son beneficiosas o perjudiciales para la felicidad del hombre, no sólo en este mundo, sino en el venidero. Afirma estar milagrosamente inspirado para realizar su trabajo y así virtualmente conocer, como hombre sensible, que nada menos que esa inspiración milagrosa le cualifica para ello.

[…] Sin duda, nadie, sin afirmar una inspiración sobrenatural, debería asumir una tarea para la que obviamente es necesaria una inspiración de ese tipo. Y, sin duda, nadie someterá su propio juicio a las enseñanzas de otros, antes de convencerse de que éstos tienen algo más que un conocimiento humano ordinario sobre esta materia.

Si esas personas, que se muestran a sí mismos como adornadas tanto por el poder como por el derecho a definir y castigar los vicios de otros hombres dirigieran sus pensamientos hacia sí mismos, probablemente descubrirían que tienen mucho trabajo a realizar en casa, y que, cuando éste se completara, estarían poco dispuestos a hacer más con el fin de corregir los vicios de otros que sencillamente comunicar los resultados de su experiencia y observaciones. En este ámbito sus trabajos podrían posiblemente ser útiles, pero en el campo de la infalibilidad y la coerción, probablemente, por razones bien conocidas, se encontrarían con incluso menos éxito en el futuro que el que hubieran tenido en el pasado.

[…] Por fin, acerca de este punto de la libertad individual: cada hombre debe necesariamente juzgar y determinar por sí mismo qué le es necesario y le produce bienestar y qué lo destruye, porque si deja de realizar esta actividad por sí mismo, nadie puede hacerlo en su lugar. Y nadie intentará si quiera realizarla en su lugar, salvo en unos pocos casos. Papas, sacerdotes y reyes asumirán hacerlo en su lugar, en ciertos casos, si se lo permiten. Pero, en general, sólo lo harán en tanto en cuanto puedan administrar sus propios vicios y delitos al hacerlo. En general, sólo lo harán cuando puedan hacer de él su bufón y su esclavo. Los padres, sin duda con más motivo que otros, intentan hacer lo mismo demasiado a menudo. Pero en tanto practican la coerción o protegen a un niño de algo que no sea real y seriamente dañino, le perjudican más que benefician. Es una ley de la naturaleza que para obtener conocimiento e incorporarlo a su ser, cada individuo debe ganarlo por sí mismo. Nadie, ni siquiera sus padres, puede indicarles la naturaleza del fuego de forma que la conozcan de verdad. Debe experimentarla él mismo y quemarse, antes de conocerla.

La naturaleza conoce, mil veces mejor que cualquier padre, para qué está designado cada individuo, qué conocimiento necesita y cómo debe obtenerlo. Sabe que sus propios procesos para comunicar ese conocimiento no sólo son los mejores, sino los únicos que resultan efectivos.

Los intentos de los padres por hacer a sus hijos virtuosos generalmente son poco más que intentos de mantenerlos en la ignorancia de los vicios. Son poco más que intentos de enseñar a sus hijos a conocer y preferir la verdad, manteniéndolos en la ignorancia de la falsedad. Son poco más que intentos de enseñar a sus hijos a buscar y apreciar la salud, manteniéndolos en la ignorancia de la enfermedad y de todo lo que la causa. Son poco más que intentos de enseñar a sus hijos a amar la luz, manteniéndolos en la ignorancia de la oscuridad. En resumen, son poco más que intentos de hacer felices a sus hijos, manteniéndolos en la ignorancia de de todo lo que les cause infelicidad.

Que los padres puedan ayudar a sus hijos en definitiva en su búsqueda de la felicidad, dándoles sencillamente los resultados de su propia (de los padres) razón y experiencia, está muy bien y es un deber natural y adecuado. Pero practicar la coerción en asuntos en lo que los hijos son razonablemente competentes para juzgar por sí mismos es sólo un intento de mantenerlos en la ignorancia. Y esto se parece mucho a una tiranía y a una violación del derecho del hijo a adquirir por sí mismo y como desee los conocimientos, igual que si la misma coerción se ejerciera sobre personas adultas. Esa coerción ejercida contra los hijos es una negación de su derecho a desarrollar las facultades que la naturaleza les ha dado y a que sean como la naturaleza las diseñó. Es una negación de su derecho a sí mismos y al uso de sus propias capacidades. Es una negación del derecho a adquirir el conocimiento más valioso, es decir, el conocimiento que la naturaleza, la gran maestra, está dispuesta a impartirles.

Los resultados de esa coerción nos son hacer a los hijos sabios o virtuosos, sino hacerlos ignorantes y por tanto débiles y viciosos, y perpetuar a través de ellos, de edad en edad, la ignorancia, la superstición, los vicios y los crímenes de los padres. Lo prueba cada página de la historia del mundo”.

Spooner tiene muchos argumentos mojigatos, y no obstante gran parte de lo que dice sigue teniendo plena vigencia. Yo no consumo ninguna clase de droga estándar (ni siquiera fumo). Considero que la gente como yo (pobre) tiene muy poco que no le puedan quitar, y me resisto por tanto a ceder parte de lo único que tomo por mío: mi conciencia y mi voluntad. No me gustan por tanto las sustancias que me enajenan de mis capacidades, aunque sea temporalmente. Empero, y dicho lo dicho, no consigo entender la necesidad de pontificar con términos agrios sobre hábitos cuya dimensión “social-involucrativa” es la única susceptible de ser criticada con éxito; puesto que cuando la ejecución es conscientemente individual, y su receptor también, emitir un juicio censor (más allá del consejo y la recomendación) es siempre contraproducente.

Si una persona actúa de determinada forma por la presión social puedes tratar de colaborar con ella para que sepa que tiene opciones, que puede decidir. Pero recriminarla y enjuiciarla no servirá de nada. Todo el ajenjo debería recaer en los individuos y organismos interesados en idiotizarlo. Si ya se ha hecho este proceso pero la dialéctica empleada es la del anatema y la condena o la del puritanismo y la correlación espartana-dominica sólo se consigue sustituir la ayuda por culpabilidad, la reflexión por censura.

Si una persona actúa de forma determinada porque es un enfermo, los reproches y recriminaciones no tienen más valor terapéutico que el de profundizar en la enfermedad.

Y si una persona, según ella libre de presiones exógenas, y no acuciada por la enfermedad, dice consumir tal o cual sustancia por gusto, sin más cetro que su arbitrio, ¿quién osará levantar la voz para juzgar, enjuiciar y condenar una actividad que entra exclusivamente dentro de la más íntima dimensión individual, de la prerrogativa personal de cada uno a hacer de su vida lo que quiera, sea pozo de constricción o barranco de hedonismo?

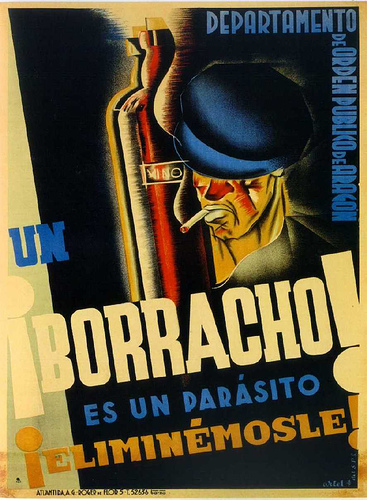

Se habla de dinámicas colectivas nocivas, y me parece una excusa sinceramente para dar rienda suelta a toda una suerte de prejuicios. Es evidente que nada apena más que ver el talento desperdiciado de muchas personas que acaban consumiendo lo mejor de sí en actividades superfluas; sin embargo, detrás de ese odio a la “decadencia” y la “degradación”, de términos como “costras”, “parásitos” (en este texto concretamente se habla de “camelleros), suele ocultarse un desprecio a lo “desordenado” y sucio” que oculta una suerte de clasismo que siempre dispara en la misma dirección: abajo para no hacerlo hacia arriba. Ese clasismo se manifiesta cuando nuestra aversión hacía las cosas que nos desagradan la dirigimos hacia quienes sufren los efectos de esos procesos desagradables en vez de apuntar a quienes son los causantes y supra-beneficiarios de las mismas. Lo dicho se denota, especialmente, en ese gusto de cariz legalista a la hora de condenar el “camelleo”, cuando se ha demostrado que en este mundo de “ladrones legales”, ese tipo de tácticas no es muy diferente a la de quien se queja de los mosquitos mientras los buitres lo están devorando.

Por ello, hay que tener cuidado de no retrotraernos a esos duros e inclementes cárteles de la CNT –a los que muchos militantes se oponían– durante la Guerra (¡Un borracho es un parasito! ¡Eliminémosle!) o a esas soflamas insensibles que sobre la eugenesia promocionaban algunas componentes de Mujeres Libres. Lo contrario es reproducir lo que decía Armand y demostrar que “los Torquemadas irreligiosos no son peores, al fin y al cabo, que los Torquemadas religiosos”.